Внимание!

Военная система Раймондо Монтекукколи

П.С. Не стоит сосредотачивать внимание на обложке, это ИИ. Лучше на тексте, это - РЕ.

@темы: Изданное, Раймондо Монтекукколи

Доступ к записи ограничен

Доступ к записи ограничен

Доступ к записи ограничен

Pourvu que sa valeur nous rende glorieux ?

Его подвиги предсказывал главный оракул всех времен и народов, Великий Конде хвалил его глазомер, а Людовик 14 порицал безрассудную отвагу, злые языки называли его просто везучим генералом, а добрые – «величайшим военачальником Франции со времен Тюренна и Конде», Суворов - «славным воином», Наполеон – «вором», а сам он скромно величал себя то «шарлатаном», то «единственным генералом, которому на войне не изменяло счастье». Это Клод Луи-Эктор де Виллар, "маршал удачи", обессмертивший свое имя в последних кампаниях войны за Испанское наследство.

читать дальшеВо Франции про него написали уже как минимум пять обстоятельных биографий [1], и мы остановимся подробнее на самой новой –

Fadi El Hage. Le Maréchal de Villars : L'Infatigable Bonheur. Belin, 2012.

Этот историк уже был представлен нами в очерке про Вандома. Напомним, что Эль Аж защитил большой диссер по маршалам Франции. Книгу про Виллара, как признавался сам автор, он сварганил в период подготовки диссертации. Опус на скромные 200 страниц предсказуемо лишен деталей боевых действий, изложение подчас сбивчивое и не лишено самоповторов; есть и явное и злоупотребление пространными цитатами из писем и мемуаров.

Более подробный рассказ мы находим в книге

François Ziegler. Villars, le centurion de Louis XIV. Paris, Perrin, 1996.

Это беллетризованная биография, также основанная на источниках, в т.ч. архивных, и уже с цельной картиной военных событий и картами (впрочем, пара карт есть и у Эль Ажа), которую мы также ненавязчиво рекомендуем. Две этих биографии разделяют всего 16 лет, и как по-разному представлен в них наш герой – если для Зигле это «colosse à la superbe sans faille» и «digne successeur de Turenne», то Эль Аж куда более критичен, а в некоторых эпизодах вообще выступает махровым ревизионистом. Оно и неудивительно: неоднозначные, подчас полярные точки зрения на моральные, командирские и иные качества Виллара сложились еще при его жизни и нашли яркое художественное выражение в трудах Сен-Симона (в целом негативный образ) и Вольтера (позитивный).

Согласно первому, Виллар, «несмотря на всю свою ловкость, беспримерное счастье и занимаемые им высочайшие государственные посты, оставался лишь странствующим комедиантом, а по большей части — просто ярмарочным фигляром». Сен-Симон также выделял у Виллара «безмерное, не брезгающее никакими средствами честолюбие, очень высокое мнение о своей особе…; безмерную низость и постоянную готовность пресмыкаться перед тем, кто мог быть ему полезен, при полной неспособности любить, отвечать услугой на услугу и испытывать благодарность…».

Ну и куда же без «облико аморале»: «Завсегдатай спектаклей и кулис, он не гнушался непристойным общением с актрисами и их воздыхателями, каковое не оставлял до самой глубокой старости, опозоренной его прилюдными постыдными речами. Его невежество, …его глупость в делах была совершенно непостижима в человеке, на протяжении столь долгих лет причастном к делам первейшей государственной важности. Он терял нить рассуждений и был не в состоянии найти ее…»

«Он отнюдь не чуждался интриг. Лестью и низкопоклонством он сумел завоевать сердце Короля, а низменной и на все готовой покорностью ее воле —сохранить благосклонность мадам де Ментенон».

«У него была одна забота — сохранять свою власть и влияние, а то, что ему самому надлежало видеть и делать, он перекладывал на плечи других».

И, наконец, одна из самых серьезных предъяв: «Имя, кое, благодаря неизменно сопутствовавшей ему удаче, он стяжал себе на долгие времена, нередко отвращало меня от истории» (Сен-Симон. Мемуары. 1701-1707. М., 2016; пер. М.В. Добродеевой)

Вольтер же был лично знаком с маршалом и проникся уважением: «Je défends le maréchal de Villars, non parce que j’ai eu l’honneur de vivre dans sa familiarité dix années consécutives dans ma jeunesse, mais parce qu’il a sauvé l’Etat». По случаю успеха «Эдипа» состоялось такое взаимное восхваление:

Виллар: La nation vous doit beaucoup d’obligations…

Вольтер: Elle m’en devrait bien davantage, Monseigneur, si je savais écrire comme vous savez agir.

Почтительное отношение к Виллару прослеживается и в «Веке Людовика 14», и хвалебных стихах. Вольтер включил Виллара в «великолепную семерку» военачальников Людовика 14, наряду с Тюренном, Конде, Люксембургом и др.

Regardez, dans Denain, l’audacieux Villars

Disputant le tonnerre à l’aigle des Césars,

Arbitre de la paix que la victoire amène,

Digne appui de son roi, digne rival d’Eugène.

Впрочем, достижение быть «достойным соперником» самого Евгения Савойского говорит скорее о большей славе принца и его признании как великого полководца. Виллар все так же остается в тени своих соперников Мальборо и Ойгена, и память о нем, если выйти за пределы Франции, сводится к образу смелого, презирающего оборону «генерала вперед». «Он представляет собой динамичную и наступательную тенденцию во французском военном мире, которая противостояла рутине осад и операций, застывших на барьере» (Даниэль Рош). Похожее мнение сложилось у А.В. Суворова, которому сии качества явно импонировали: «Суворов отменно почитал Тюрення и Катината, и как я их однажды назвал корифеями между французскими полководцами, Суворов сказал «Это справедливо; но насчет смелости и проворства, прибавь еще к ним и Виллара» (Ф. И. Вернет).

Вот и наш современник, признанный военный историк Джон Линн, посвящая свою книгу о войнах Луи внуку, пожелал оному быть умнее Вобана и отважнее Виллара… Размышляя о степени крутости маршалов воинствующего Солнца, Линн заключал: «на момент своей смерти он (маршал Люксембург) казался самым одаренным лидером Людовика XIV. Хотя были и другие талантливые капитаны — маршалы Катина и де Буффлер, например, — Король-Солнце не нашел другой военной звезды, пока Виллар не вышел из толпы во время войны за Испанское наследство». Действительно, после смерти в 1675 г. своего лучшего полководца Франция мучительно долго искала нового Тюренна (см. работы Эль Ажа). Годы шли, а он все не находился. Люксембург – близко, но не Тюренн. Катина – не сдюжил. Вандом – в какой-то момент, казалось, что да, но потом стало ясно, что нет. Виллар, как кажется, оказался ближе всех, хотя бы даже по титулу главного маршала лагерей.

Французские историки разделили воевод Людовика 14 на несколько поколений; Виллар принадлежит к последнему, в целом менее талантливому, чем предыдущие, ибо фавор «заменил ценность в назначениях, и именно так обычно объясняют французские катастрофы 1704-1708 годов. Правда, Франсуа де Нёфвиль, второй герцог Вилльруа, герцог Таллар, граф Марсен или герцог Ла Фейяд вряд ли блистали своим военным гением. Но этим зачастую некомпетентным генералам не следует забывать о решающих успехах Луи-Эктора Виллара (1653-1734), герцога Вандомского или, в меньшей степени, герцога Бервика, карьера которых продолжалась вплоть до Войны за польское наследство" (Сэна Жан-Филипп. Король-стратег: Луи XIV и руководство войной (1661-1715). Ренн, 2010).

«Ce jeune homme-là voit clair !»: начало геройств, или Три дара господина Виллара-отца

Виллар родился в мае 1653 в Мулене в семье Пьера Виллара и Мари Жиго Бельфон. Род его происходил из Лиона, аноблирован был сравнительно недавно – еще прадед Виллара числился эшевеном. На основании каких-то документов тот убедил чиновников, что его предки были дворянами, и получил (т.е. «вернул»!) соответствующий статус. Наш герой, Виллар, зайдет еще дальше и будет видеть предков в магистре Гийоме де Вилларэ (13-нач 14 вв) и маршале Франции Онорате Савойском, маркизе де Виллар (16 век), но на это так никто и не поведется.

Пьер Виллар по молодости фрондерствовал, участвовал в 2 битвах Конде против Тюренна, какое-то время укрывался в Вене, потом раскаялся, получил прощение и дослужился до генерал-лейтенанта. Семейная традиция будет называть неприязнь Лувуа к Пьеру как главную причину приостановки его карьеры. Тем не менее, возвышение отца в чинах было достаточно существенным, чтобы Клод Луи-Эктор начал службу не где-нибудь, а в Версале как паж Гранд Экюри, а затем – как мушкетер Военного дома короля.

«L’héritage qu’il reçoit de ses parents… est mince, quelques arpents de majgre garrigue, mais aussi un joli visage qui lui sert à la Cour pour s'y faire remarquer…», утверждал Жерар Лезаж. Но главным даром Пьера своему сыну станет покровительство мадам де Ментенон, полусекретной жены Людовика 14. Пьер имел счастье подружиться с ней, очевидно, еще до ее стремительного взлета, и она сыграет колоссальную роль в карьере нашего героя.

Какое-то время Виллар пользовался протекцией своего родственника по матери маршала Бельфона, но тот после участия в «заговоре маршалов» 1672 (против полномочий Тюренна) навлек на себя опалу и впредь ограничился раздачей советов.

Виллар в мемуарах силился продемонстрировать, как Людовик довольно рано стал выделять его. Например, следующий свой чин – корнета шволежеров во все том же Военном доме – он уже якобы лично попросил у самого короля. А тот возьми и дай. Луи де Гайя считал чин корнета "прекрасным и почетным для молодого человека, который начинает заниматься кавалерийским ремеслом и хочет этому научиться" (Гайя здесь не имел в виду конкретно нашего героя). Во том же 1672-м Виллара бросали и в Голландию, и на Рейн к Тюренну, и в Испанию с особой миссией. В следующем году он заработал репутацию сорвиголовы, показав удаль при Маастрихте и вложив в уста Людовика похвалу:

- Il semble, dès que l’on tire en quelque endroit, que ce garçon sorte de terre pour s’y trouver.

В 1674 он в числе других охочих людей находился в армии Великого Конде во Фландрии и даже поучаствовал в битве при Сенефе. В своих мемуарах Виллар выставляет себя советником легендарного полководца. «Когда все было готов к атаке, большинство генералов, видя большое движение во врагах, думали, что они бегут». Конде, если верить Виллару, только и ждал, что подскажет двадцатилетний юнец. Далее произошел диалог, достойный быть оформленным на манер пьесы – столько в нем драматургии.

Виллар: Ils (враги) ne fuient pas, ils changent seulement d'ordre.

Конде: Et à quoi le connaissez-vous ?

Виллар: C’est à ce que dans le même temps que plusieurs escadrons paraissent se retirer, plusieurs autres s’avancent dans les intervalles et appuient leur droite au ruisseau dont ils voient que vous prenez la tête, afin que vous les trouviez en bataille

Конде: Jeune homme, qui vous en a tant appris ? (И, глядя на тех, кто был с ним) Ce jeune homme-là voit clair.

Великий Конде отдал приказ Монталю атаковать Сенеф, а в дальнейшем сам возглавил атаку эскадронов. Виллар был рад увидеть легенду с оружием в руках.

В 21 год он стал уже лагерным метром в régiment de cavalerie de Courcelles. В битве при Сент-Омере пытался убедить Шамле, что надо развить успех на левом фланге. Под командованием Креки участвовал во взятии Фрайбурга. Он ожидал повышения до бригадира, но Голландская война как назло кончилась, и пришлось ждать следующей.

«Je ne suis pas un trop bon subalterne»: долгая дорога к маршалату

Виллар не скучал без войны: «он франт, пьет больше, чем разумно, цитирует Плутарха девицам и громит веселые и оперные арии со своими товарищами по выпивке» (Зигле). Ментенон выбила для Виллара важную дипломатическую миссию в Вену – принести соболезнования по случаю смерти матери Императора и заодно переманить баварского курфюрста Максимилиана Эммануила на сторону Солнца. Виллару удалось понравиться курфюрсту настолько, что это дало повод для постыдного злословия… Курфюрст распознал в нем родственную душу: «Соблазнение между двумя мужчинами сработало … удачно, …[и] Макс-Эммануэль предложил французу присоединиться к нему в Мюнхене» (Зигле). Не отставая от Максимилиана, Виллар вместе с ним отправился на войну против турок и даже участвовал в махаче при Мохаче в 1687. Через год он снова послан к курфюрсту, но встревоженная Вена потребовала отсылки француза. Тот вынужден уехать, хлопнув дверью на прощанье.

В перерыве меж двумя этими вояжами Виллара ждал сюрприз: Лувуа, враг его семьи, внезапно встал на путь примирения. Разгадка проста: Лувуа понял, кто «крыша» у Виллара, и не хотел столкновения с этой мадам. Виллар, пользуясь случаем, попросил должность главного (генерального) комиссара кавалерии. И получил. Во главе французской кавалерии в ту эпоху стояла триада «главный полковник – главный лагерный мэтр – главный комиссар» [2]. У этих господ имелись соответствующие полки, официально возглавлявшие полковую кавалерийскую иерархию; вилларов полк, стало быть, шел третьим по старшинству, а сам Виллар, как и двое других, имел право командовать «des corps de cavalerie» когда ему заблагорассудится. Позднее он продаст эту должность за приличную сумму.

В том же 1688, в преддверии новой европейской свары, спровоцированной Солнцем, Виллар получил наконец чин бригадира – он ждал его более 10 лет. Одни историки (как и наш Эль Аж) признают этот чин генеральским, другие считают первым генеральским все-таки лагерного маршала. Самому Виллару вряд ли бы пришел в голову такой вопрос, тем более что всего через 1,5 года он стал лагерным маршалом, а через 3 – и вовсе генерал-лейтенантом.

В войне Аугсбургской линии Виллара активно перекидывали по 4 армиям – из Фландрии на Рейн, с Рейна - в Италию и обратно. Из крупных битв, правда, ему посчастливилось драться лишь при Лезе. Буффлер, Люксембург, Лорж, Катина были его непосредственными командирами; однако Виллар отнюдь не выказал радости служить под такими талантами. «Его Мемуары рисуют нелестные портреты его начальников» (Эль Аж). Например: "Маршал Люксембургский... [человек] большого ума и мужества, не имел полного прилежания, столь необходимого для таких важных дел, как вождение ратей... Поскольку военные планы мало его волновали , утверждалось, что выгода, кою можно было извлечь из большого успеха, ускользала от его ... внимания". Но Люксембургу еще повезло: маршала Шуазеля в походе 1697 Виллар вообще расписал как робкого полководца, прислушивающегося к советам своего гениального генерал-лейтенанта. Впрочем, и сам Виллар признавался, что был плохим подчиненным (любил командовать самостоятельно).

За 3 года до начала войны за Испанское наследство Виллар снова послан в Вену. «Villars ne disposait pas d’une grande autonomie d’action» (Зигле). Посланник отметился разве что скандалом, когда бывший гувернер эрцгерцога Карла (а впоследствии князь Лихтенштейн) выгнал Виллара с придворного бала. Оказалось, что Виллара не было в числе приглашенных, что не помешало изгнанному дипломату возмутиться и добиться в итоге извинений. Как подметил Эль Аж, по возвращении в Париж в 1701 всех трех французских послов из ключевых для Франции стран (Англия, Испания, Австрия) только Виллар не удостоится никакой награды; и был, разумеется, этим серьезно задет. В своих мечтах он видел себя уже маршалом…

Начало новой большой войны ознаменовалось для Виллара привычными перетасовками из одной армии в другую: с Рейна его перекинули по просьбе Вилльруа в Италию (кстати, по пути туда Виллар разбил отряд генерала Мерси – теперь он точно «новый Тюренн»), чтобы на следующий год снова отправить обратно. Зимой 1702 48-летний Виллар поспешил жениться на 20-летней Жанне-Анжелике из рода Varangeville. Поспешил потому, что, как полагает Эль Аж, став в том же году маршалом, он понял: подождав немного, можно было бы найти более престижную невесту… Но кто ж знал! Луи-Эктор тут же потащил супругу с собой в поход – и отнюдь не страх долгой разлуки, а банальные муки ревности были тому причиной; и когда Людовик в один прекрасный день прикажет Виллару отослать из армии Жанну-Анжелику, это будет, пожалуй, одним из самых жестоких монарших наказаний.

В Рейнской армии Виллару не терпелось действовать – перейти Рейн на соединение с давним знакомым Максимилианом Эммануилом, баварским союзником Франции. Начальник Виллара, маршал Катина, тоже понимал необходимость соединения, но не счел его возможным. «Отказ этот побудил Виллара, коему сия переправа, буде она окажется успешной, сулила славу, согласиться [возглавить экспедицию за Рейн], ибо он был уверен, что ничем не рискует, если провалит операцию, от которой отказался Катина. Ему поручили командовать отдельной частью войск армии Катина» (Сен-Симон). Главная трудность состояла в том, что Рейн был на имперском замке…

«Ну что, Маньяк, все погибло?»: Фридлинген и миф о «солдатском маршале»

Гениальная завоевательная политика Луи-Солнца довела до того, что Франция, по окончании войны Аугсбургской лиги, утратила плацдармы для проникновения за Рейн, хотя еще в самом начале этой войны, взямши Филиппсбург, она контролировала все главные переправы. Прорубать окно в Германию приходилось заново, и это было задание со звездочкой – ведь переправы через реку охранялись врагами, и сам Людвиг Баденский исполнял роль вахтера на Рейне.

Но Виллар блестяще справился с задачей и обманным путем прорвался за Рейн у Гюнингена (Юненга). Людвиг Баденский тут же бросился на него с своим войском, в результате чего 14 октября 1702 приключилась битва при Фридлингене.

Это был дебют Виллара в качестве независимого командарма, и он вышел крайне неоднозначным. Дебютант сполна познал всю трудность управления войском в битве: французская пехота, отбросив неприятельскую, предалась грабежу, а кавалерия во главе с Маньяком (не прозвище, а имя собственное - Magnac), увлекшись погоней за разбитыми вражескими эскадронами, скрылась из виду. Казалось бы, победа, как вдруг имперские пехотинцы внезапно обрушились на своих французских мародерствующих коллег. Столь удачно начавшаяся операция грозила теперь обернуться катастрофой… Сен-Симон не мог отказать себе в удовольствии набросать портрет плачущего полководца в самый критический момент боя:

« Виллар, остававшийся у подножия горы и потерявший из виду всю свою кавалерию, которая в полулье от него преследовала кавалерию имперцев, уже решил, что сражение проиграно, и, окончательно потеряв голову, в отчаянье рвал на себе волосы, сидя под деревом, когда увидел мчавшегося к нему во весь опор Маньяка, первого генерал-лейтенанта этой армии… Тогда Виллар, не сомневаясь более в поражении, крикнул: «Ну что, Маньяк, все погибло?» Услышав его голос, Маньяк двинулся к дереву и, увидев Виллара в таком состоянии, изумленно уставился на него: «Боже! Что вы тут делаете? Откуда вы это взяли? Они разбиты, и все наше». Виллар тотчас же утер слезы и вместе с Маньяком помчался с победным криком к пехоте, которая сражалась с вражеской…»

Французу все же удалось привести в порядок свою пехоту; однако, как указывал Фекьер, имперская пехота хоть и отступила, но не была разгромлена. Тот факт, что Виллар не был уверен в своей победе, подтверждают его распоряжения на случай возобновления битвы на следующий день. Неоднозначный исход сражения позволил заказать исполнение Te Deum обеими сторонами. Однако Виллар послал такую реляцию, что Людовик на радостях решил наградить его: в ответном письме короля адресат удостоился обращения «мой кузен». Это означало, что Виллар стал обладателем маршальского жезла…

Здесь нельзя не упомянуть знаменитый эпизод провозглашения Виллара маршалом со стороны собственных воинов по окончании Фридлингенского боя. «Le marquis de Villars joignit sa cavalerie, qui le proclama, par des cris de joie, maréchal de France». Якобы после такого солдатского волеизъявления королю ничего другого не оставалось, как одобрить этот выбор. Эта красивая сцена давно стала обязательный штрихом в каждой биографии Виллара. Бдительный Эль Аж, как кажется, первым усомнился в истинности сей истории, целиком происходящей из вилларовых «Мемуаров»: «cette fable, popularisée par Voltaire qui avait lu le manuscrit en avant-première, est absurde». В качестве доказательства Эль Аж ссылается на отсутствие других свидетельств о провозглашении, равно как и нежелание Людовика идти на поводу у простых смертных в столь серьезном вопросе, как раздача жезлов. Не сказать, что это железные аргументы, зато можно согласиться с тем, что неопределенный исход боя плохо вяжется с проявлением подобного солдатского почина. Виллар, неутомимый самопиарщик, вполне мог пойти на выдумку ради подчеркивания солдатской любви к нему; на страницах своих воспоминаний он любил рисовать образ «слуги царю, отца солдатам».

«Je ne puis sauver l’armée du Roi que par une bataille, je ne laisserai pas échapper cette occasion»: Гохштедт №1

Фридлинген был лишь шагом к выполнению главной задачи осенней операции 1702 – соединению Виллара с курфюрстом. Цель достигнута не была – Максимилиан II Эммануил тянул резину, да и зима была на носу. А это означало, что через Рейн в следующем году придется прорываться заново!

Новую кампанию 1703 Виллар начал уже в качестве командующего отдельной армией, а его ближайшая цель – Кель, запирающий выход на правый берег Рейна у Страсбура. Виллар повел осаду как «un tacticien non conformiste» (Зигле), т.е. совершенно не «по-вобановски», за что ему «прилетело» и пришлось оправдываться. Взяв Кель в марте, Виллар затем... перешел Рейн обратно. Внезапно кунктатор, маршал не считал уместным соединяться с курфюрстом ранее мая. Для чего же надо было так рано открывать кампанию, дергать войска с квартир и осаждать Кель в конце февраля? В какой-то момент Людовик XIV потерял терпение и приказал Виллару или соединиться с баварцами, или атаковать Людвига Баденского, который угрожал Максимилиану-Эммануилу. Виллар объяснил королю свои затруднения (не хватает ружей, приходится вооружать пехоту пиками и алебардами), и тот отстал.

В мае соединение с баварцами все-таки состоялось. Но ни во что серьезное не вылилось. Все лето Виллар потратил на продвижение своего «наполеоновского» (avant la lettre) плана идти прямиком к Вене - так сказать, по старой памяти, - в то время как Макс II Эммануил больше беспокоился за свои владения. Дерзкий французский нападающий с собственным видением игры никак не вписывался в сугубо оборонительную тактическую схему курфюрста. Отношения между ними ухудшились.

В итоге, после бесплодных летних маневров франко-баварское войско вместо угрозы столице Габсбургов само оказалось под угрозой быть зажатым между двумя имперскими корпусами – Людвига Баденского и графа Штирума. Виллар, понимая всю опасность, решил выступить навстречу графу, рискнув битвой: «Я могу спасти королевскую армию только посредством битвы, я не позволю этой возможности ускользнуть».

Сражение развернулось 20 сентября при Гохштедте (Хёхштедте) и началось для французов за упокой – ошибка одного из французских генерал-лейтенантов, маркиза д’Юссона, в распознавании на слух происхождения пушечных выстрелов едва не привела к поражению. Маркиз ввел свои войска в бой раньше подхода главных сил, но прибывшим на место Виллару с курфюрстом все же удалось исправить ситуацию и закончить битву за здравие. Это был первый Гохштедт, франко-баварского производства. Через год союзники по антифр. коалиции выпустят свой римейк, куда более масштабный, с радикально переработанным сценарием.

Сразу после победы во французском штабе, по традиции, началась война реляций – проворный д’Юссон успел послать свой отчет чуть раньше, чем маршал. Разумеется, каждый тянул одеяло на себя. Виллар коварно отомстил: он ознакомил армию с реляцией маркиза (где тот превозносил себя в ущерб другим), и это привело к такой буре возмущения, что несчастный д Юссон, со слов Виллара, уже боялся выйти из жилища. И действительно: в присвоении лавров победителя тоже следует блюсти субординацию!

Совместная франко-баварская победа при Гохштедте не улучшила отношения маршала с курфюрстом. В конце концов, Виллар не вытерпел и попросил у Людовика своего отзыва. Он не знал, что в это время Макс Эммануил сам добивался от Версаля его удаления, поэтому красочно набросал в воспоминаниях, как курфюрст в слезах(!) пытался его удержать.

Желая оставить в деле толкового военачальника, Людовик предложил Виллару командование в Италии. Но тот отказался: может, не хотел иметь дела с Вандомом в качестве напарника и с принцем Евгением в качестве потенциального противника? Как бы то ни было, Виллар нарушил золотое правило «дают – бери», и король больше не стал ломать голову над привередливым воеводой: при распределении командований армиями на следующую кампанию Виллар не получил ничего. «Начало 1704 года наводило на мысль об опале» (Эль Аж). Временно безработный маршал был бы теперь рад и «подработке», и вскоре таковая подвернулась…

«Un empirique parmi les médecins ordinaires»: утомленные Солнцем, или Война по Нострадамусу

Гениальная религиозная политика Людовика-Солнца опалила чувства верующих (гугенотов) из числа крестьян и прочего люда в Севеннах, в провинции Лангедок, а не менее гениальная политика налоговая допекла их окончательно, что и спровоцировало восстание, вошедшее в анналы как «война камизаров». Среди лидеров выделялись пекарь Жан Кавалье и чесальщик шерсти Пьер Лапорт (взявший псевдоним Роллан) – они сменили свои профессии на пророков и выказали решимость «причесать» королевские войска.

Со слов Виллара, Людовик 14, отправляя его в Севенны, якобы приравнял успех в подавлении восстания к двум выигранным битвам. Стремление раздуть важность новой миссии подчеркивает и Сен-Симон: «Виллар, желая придать весу своему ничтожному назначению, с обычной для него наглостью шутливо заявил, что его посылают туда как знахаря, к чьим услугам прибегают, когда ученые эскулапы оказываются бессильны» (в оригинале концовка фразы: «qu'on l'y envoyoit comme un empirique où les médecins ordinaires avoient perdu leur latin», у сущ. «un empirique» есть еще значение «лекарь-шарлатан»). Действительно, к моменту назначения Виллара король уже поменял двух неудачливых «усмирителей», среди них – Монревель, тоже маршал Франции. Виллар понял, что Монревель переборщил с кнутом и что пекарям может прийтись по вкусу пряник. Он начал активно бороздить провинцию и толкать увещевательные речи. Всем мятежникам, кто сложит оружие в течение 8 дней, было обещано помилование. Маршал решил расколоть лагерь восставших и вступить в сделку с Жаном Кавалье. Тот согласился встретиться с Вилларом в Ниме. Встреча состоялась 16 мая, но, что примечательно, еще за 3 дня до нее Виллар написал мадам де Ментенон о скором завершении восстания и уже просил «скромное» вознаграждение – титул герцога…

Стрелка Виллара и Кавалье

На стрелке 16 мая Кавалье согласился завязать с бунтарством и стать полковником армии короля. И ему действительно дали чин (разумеется, в кавалерии, имя обязывало). Однако Роллан и большинство восставших отказались сложить вилы, так что новоявленный полковник Кавалье остался в меньшинстве. «Виллар был вынужден вернуться к старым рецептам Монревеля…» (Зигле). Маршал Франции, триумфатор при Фридлингене и Гохштедте, имел честь гоняться за толпами камизаров, сжигая попутно их деревни, надежды и… их самих, как это было сделано в отношении пойманного-таки Роллана (справедливости ради, тот был сначала убит; и только потом труп его был сожжен и выставлен для устрашения).

Самая острая фаза восстания осталась позади, и уже в декабре Виллар явился на собрание штатов провинции в статусе «усмирителя Севенн». В будущем он даже закажет картину сего торжественного момента, не гнушаясь хвастаться лаврами победителя пекаря и чесальщика шерсти…

А теперь пора раскрыть главную причину успеха маршала. Восстание было отмечено распространением религиозных предсказаний и активной деятельностью «пророков». Речь шла про тысячелетнее «царство равенства и братства» (про свободу, за ненужностью, забыли). Виллар решил противопоставить камизарам свой оракул и сразу зашел с козырей, т.е. с Нострадамуса… Маршалу донесли о пророчестве известного медика, согласно которому усмирить Прованс сможет тот, кто войдет в Бокер.

В «Сиксенах» есть такое проречение:

Восстанут самые удаленные уголки и провинции,

Над ними установят свое владычество могущественные Замки.

Снова войска нанесут удар,

Вскоре подвергнутся жестокой осаде,

Но получат большую помощь от великого,

Который войдет в Бокер (пер. В. Симонов)

Ничтоже сумняшеся, Виллар так и поступил: он вошел в Бокер 20 апреля 1704 г. Шах и мат камизаровым предсказамусам! Участь восстания была отныне предрешена… И хотя современники Виллара не знали, что «Сиксены» - это фальшивка, приписанная Нострадамусу, сбыться пророчеству сие пикантное обстоятельство никак не помешало…

Если же брать аутентичного Нострадамуса, то в Эпистоле для 1555 появляется уже никто иной, как… собственно наш герой:

La mer Tyrrhene, l'Océan par la garde

Du grand Neptun & ses tridens soldats.

Prouence seure par la main du grand Tende.

Plus Mars Narbon l’heroiq de Vilars

Тирренское море, океан для защиты,

Великий Нептун и солдаты его трезубца:

Прованс в безопасности благодаря руке великого Тенде,

Более Марса Нарбонну героический де Вильяр (пер. И. Гаврилов)

В книге Дж. Хоуга это типично туманное прорицание прямо соотнесено с восстанием камизаров в Севеннах, и под l’heroiq de Vilars легко угадывается маршал. Вот так один «знахарь средь обычных медиков» исполнил предсказание медика необычного

«Я – единственный генерал в Европе, которому не изменяло счастие в войне»: вдали от главного фронта

Позажигав в Севеннах, Виллар получил в награду от короля Орден, армию на Мозеле, а затем и титул герцога. 3 следующие кампании он проведет в вылазках за Рейн, прорывах очередных вражеских линий и наложении контрибуций, но в целом это будет «une défensive embarrassante», так ненавидимая маршалом, к тому же на второстепенном фронте.

Самой интересной могла бы стать кампания 1705, когда Мальборо опасно приблизился к войску маршала. Виллар занял тогда позицию, на которой англичанин не решился его атаковать. Встреча была отложена на 4 года. К этому же эпизоду относится очередной анекдот из мемуаров маршала о жутком смятении Мальборо: тот якобы признался Виллару через специально посланного трубача в своей безнадеге и свалил всю вину на своего союзника Людвига Баденского...

В 1706 Виллару снова предлагалось командование в Италии, взамен Вандома, но он отказался. Непоколебимое счастье Виллара уберегло его от туринской катастрофы, репутация удачливого полководца не пострадала. Смог бы он предотвратить Туринскую катастрофу? Верится с трудом, ибо к началу лета Вандом на пару с ля Фейядом наломали достаточно дров, чтобы не выпутаться: осада Турина уже началась, Евгений уже прорвался через Адиже…

В том же году Виллара осенила грандиозная стратегическая идея – соединиться с королем шведским. Европа, как известно дралась порознь: войны за Испанское наследство и Северная развивались параллельно. Виллар задумал присоединиться в Нюрнберге к Карлу XII, который был тогда в Саксонии. «Этот проект не понравился королю Швеции, который ответил уклончиво, хотя и с решительными комплиментами, сопровождавшимися отправкой своего портрета». Одно можно сказать: в случае объединения войск двух самых бесшабашных нападающих получилась бы команда с самой сильной атакой в Европе.

Помимо стратегических фантазий, Виллар находил время и для домашних дел. Новоявленный герцог поспешил обзавестись подобающим замком. Выбор пал на Vaux-le-Vicomte. Жаль только, расходы на сию жилплощадь и земли были так обременительны… Поэтому Виллар решил сделать ставку на контрибуции с тех немецких территорий, что удостоились чести принять в качестве гостей французские войска. Практика не новая: еще в 1703 году «армии Виллара в Германии удалось собрать значительные дани, которые составили более 40% потребностей его армии в деньгах! Собрать как можно больше контрибуций было почти единственной целью немецкой кампании Виллара в 1707 году» (Сэна Ж.-П.). Язвительный стих тому железное доказательство:

Villars a dit aux Allemands :

Ne craignez point le branle,

Car je n’en veux qu’à votre argent ;

Ainsi voyez s’il est comptant.

Людовику стали доносить о том, что предприимчивый маршал сильно преуспел в стремлении «откормить своего теленка» (т.е. замок; игра слов: «engraisser son veau» и «engraisser son Vaux»), но тот до поры отшучивался. Однако чрезмерный пыл Виллара при наложении контрибуций привел к угрозе, как считает Эль Аж, «compromettre le jeu diplomatique» в отношении Германии, вот почему в 1708 король перекинул его на еще более второсортный фронт, Альпийский.

«Servez-vous de moi, car je suis le seul général de l'Europe dont le bonheur à la guerre n'ait jamais été altéré. Dieu me conserve cette fortune» - «пользуйтесь мною, Государь, — я единственный генерал в Европе, которому военное счастье никогда не изменяло» (Энциклопедия Сытина). Эту знаменитую саморекламу Виллара своему королю обычно относят к периоду после подавления камизаров (почему-то он забыл про Мальборо, ЕС, Карла 12, Петра Великого и многих других, но это уже другой вопрос).

На самом деле тирада относилась не к концу 1704, а к 1708, была адресована не королю, а мадам де Ментенон, в письме, и звучала чуть иначе. Предыстория такова: Виллар командовал жалким по силе войском, прикрывающим альпийскую границу. Герцог Савойский благополучно оттяпал у французов несколько мелких крепостей, а маршал не смог этому помешать. Все это происходило на фоне очередного поражения французов от Мальборо и Евгения – при Ауденарде. Мадам де Ментенон спросила Виллара, как теперь обустроить дела во Фландрии. Последовал ответ: «Que Sa Majesté ait donc la bonté de voir à quoi je puis lui être utile. J'ai, grâces à Dieu, la meilleure santé du monde; les ennemis du Roy ont quelque sorte d'opinion pour moi, et je puis dire avec vérité que jusqu'à présent peut-être, je suis le seul général de l'Europe dont le bonheur à la guerre n'ait jamais été altéré. Peut-être aucun n'a vu tant de petites ni de grandes actions, et soit subalterne, soit général, grâces à la bonté de Dieu, j'ai toujours vu fuir les ennemis devant moi». Все же напрямую рекламировать себя королю Виллар не осмелился. Однако добился своего: его назначили командовать на главном фронте, во Фландрии, против самих Мальборо и Евгения. Изменит ли ему военное счастье с этими полководцами?

«Monsieur, contez qu'il est très dangereux pour les François d'estre attaquez…»: Мальплаке 1709, или Не погибнуть в обороне

Гениальная кадровая политика Людовика привела к тому, что пока его главной армией на главном фронте против главных противников (Мальборо и Евгения) командовали неспособные воеводы вроде Вилльруа, такие таланты, как Бервик и Виллар гонялись за мятежными крестьянами или стерегли альпийскую границу. Их мастерство и опыт в проведении маневров и баталий были достойны, естественно, лучшего применения, но королю-звезде понадобилось несколько лет звонких унижений французского оружия, чтобы осознать необходимость поменять критерии отбора кандидатов на вакансию «командарм» и избавить наконец войско от присутствия отпрысков правящей династии.

Виллару еще не приходилось командовать столь большой армией и тем более в такой труднейшей ситуации, выступая в роли «le général des situations difficiles», как говорят французы (Лезаж) или «пожарного», как говорят у нас. Нельзя сказать, замечает Эль Аж, что во французской армии во Фландрии назначение нового командарма вызвало единодушное одобрение. Зато мадам де Ментенон была довольна: «On a enfin un général qui a foi dans le soldat, dans la fortune de la France et en lui-même». Виллар столкнулся с проблемами снабжения, вызванными постигшим Францию на рубеже 1708/09 гг. жутким морозом, «grand hiver».

О чем думал маршал в этот критический момент, когда отечество находилось в опасности, войска страшно голодали, противники брали одну крепость за другой, а его монарх даже снизошел до обращения к подданным? Он думал о том, как стать «premier gentilhomme de la Chambre». Домогаясь этой должности, Виллар подвел гениальное обоснование: если его противники Евгений и Мальборо превосходят его и в числе войск, и в средствах, то пусть хотя бы не в должностях. В этом ему было отказано – видимо, предложенное обоснование не произвело должного впечатления. Но Виллар не успокоился и попросил через свою покровительницу Ментенон пэрство! Та тактично намекнула, что момент, когда придворные вынуждены продавать свою посуду для сбора средств в пользу армии, не является подходящим для таких челобитных к королю…

В июле Виллар внезапно попросил у короля командировать в армию принцев крови. Маршала можно понять: на его плечи легла большая ответственность. Король, наученный горьким опытом предыдущих катастроф, отказался и отправил на подмогу Буффлера, тоже маршала, но более опытного.

Утомленный поисками продовольствия (и пэрства), Виллар все больше склонялся к битве: «il faut chercher une action, puisqu’elle ne peut être heureuse, moyennant quoi tout serait rétabli, et qu’enfin il vaut encore mieux que l’armée soit dissipée par les armes que par la faim". Да, если французов в битве погибнет очень много, то это еще больше облегчит жизнь провиантской службе – тут цинизм вилларовой логики превосходил ее «железность»!

Союзники тоже были не против сражения – хотя на дворе стоял нечетный год и тем самым нарушался сложившийся график давать большие сечи только по четным годам. 9 сентября Виллар, как считают многие эксперты, упустил возможность разбить войско Мальборо и Евгения внезапной атакой при Мальплаке. Шевалье де Кенси, разведавший позицию союзного войска, утверждал, что в тот момент оно было абсолютно не готово к французскому нападению. Об этом он донес Виллару. Маршал никак не отреагировал, он был занят изучением карт. Виллар твердо решил не отказываться от оборонительного варианта битвы: хутора превращены в узлы сопротивления, сделаны засеки, реданы. Вдоль всего фронта возведен ретраншемент, за который Мориц Саксонский позже упрекнет Виллара: нужны были редуты! [3]

11 сентября при Мальплаке сошлись 3 лучших генерала текущей войны, которым никогда не изменяло военное счастье. Союзники обрушили волну кровопролитных атак на фланги французов и вынудили Виллара ослабить центр. Особенно опасно наседал принц Евгений на левом французском фланге; Виллар счел нужным вмешаться лично. В какой-то момент он был тяжело ранен пулей выше колена, потерял сознание и эвакуирован с поля боя. Командование над французской армией перешло к его заместителю, маршалу Буффлеру. Союзники же разглядели ослабление французского центра и нанесли по нему удар. Буффлер делал все, что мог, но уже не имел возможности исправить оплошность Виллара – центр был прорван, французской армии пришлось очистить поля боя, пусть и в «хорошем порядке».

На помощь раненому Виллару Людовик послал лучших хирургов. Была сделана более-менее успешная операция. Когда маршал поправился и добрался до Версаля, где ему был выделен «уголок», он удостоился неслыханный чести - само Солнце навестило его. Еще до этого визита Людовик даровал своему слуге вожделенное пэрство.

Повод умилостивить Виллара действительно был: хотя Мальплаке являлось по сути поражением, на фоне предыдущих унижений (Бленхайм, Рамийи, Ауденарде) выглядело весьма пристойно. К тому же успех дорого обошелся союзникам – их погибло около или больше 20 000. Виллар не преминул подчеркнуть это королю: « Si Dieu nous fait la grâce de perdre encore une pareille bataille, Votre Majesté peut compter que ses ennemis seront détruits». Буффлер поддержал коллегу: «il faut compter pour une grande victoire d’avoir regagné et rétabli l’honneur et la réputation de toute une nation ».

Вместе с тем, в щекотливом вопросе о виновниках поражения Мальплаке было обречено остаться сиротой: «Le maréchal de Villars, en revenant a la cour, assura le roi, que sans sà blessure il aurait remporté la viсtoire. J’en ai vu ce général persuadé ; mais j’ai vu peu de personnes qui le crussent» (Вольтер). Такое заявление не только ассоциировало с Буффлером, а не с Вилларом, поражение при Мальплаке, но и кивало на первого как на прямого виновника этой неудачи. Военное счастье Виллара формально осталось верным ему – он просто «недопобедил». Буффлер, если верить одному источнику, в долгу не остался и свалил вину на Виллара.

«Je ne saurais être partout»: Виллар, Версаль и «кабинетная стратегия»

В 1710-1711 Мальборо и ЕС продолжили пополнять коллекцию взятых у французов крепостей, не обращая внимание на французскую армию. Сама эта «armée de la dernière chance», надо признать, мало что могла сделать, выступая чаще в качестве не(до)вольного зрителя. Так, союзники взяли в 1710 Дуэ и Бетюн, т.е. прогрызли уже вторую линию легендарного «железного

А в 1711 приключилась еще одна оказия: Мальборо облапошил Виллара, прорвав французские линии под символичным названием «Дальше ни-ни» и взяв Бушен. «Казалось, что теперь у французского королевства не осталось других стен, кроме груди его солдат» (Анри Каррэ). Маршал взвалил вину за сей конфуз на подчиненных. Якобы изреченная им фраза «Je ne saurais être partout» должна была стать оправданием, а послужила поводом для насмешливой песенки: «Non plus ultra захвачена внезапно // Плачьте, Виллар, из-за вашего легкомыслия […] Это огромная потеря // Но утешьтесь: в конце концов // Вы не могли быть повсюду". Тирада настолько снискала известность, что мы видим, как А.В Суворову приходилось по разным поводам сожалеть, что «Виллар не везде».

Кампании Виллара во Фландрии заставляют нас обратиться к понятию «кабинетной стратегии». Оно нередко предстает в виде антитезы некомпетентных, неосведомленных горе-стратегов центра и талантливых, инициативных генералов на местах, скованных в своих действиях приказами сверху. Реальность применительно к войнам Людовика 14 была не столь однозначна. Есть масса примеров, когда осторожные воеводы буквально шага боялись ступить без предварительного одобрения двора, и уже самому королю приходилось подталкивать их к решительным действиям. Шансы увидеть генеральное сражение могли стать еще меньше, когда решение отдавалось на откуп самому командующему. Так, когда был осажден Дуэ, король разрешил Виллару дать битву во спасение города. Но экспертная комиссия сразу из трех маршалов (Виллар, Монтескью, Бервик) признала позицию противника неприступной.

Надо учитывать и тот факт, что руководство из Версаля могло варьироваться от «ручного режима» до «автопилота». Парадокс «кабинетной стратегии» Людовика приметил историк Ж.-П. Сэна: «в то время как король оставил значительную степень автономии заведомо некомпетентному Вилльруа, он сильнее контролировал своих лучших стратегов, Вандома в 1707-1708 годах и Виллара с 1709 по 1712 год. Это объясняется тем, что Франция была все слабее и слабее, и ставки становились все более и более важными».

Тем не менее, в современной фр. историографии обожают подчеркивать уникальность сложившейся при Людовике системы стратегического руководства и распределения полномочий в цепочке «монарх–военное ведомство–командарм». Историк Тьерри Сарман противопоставляет «le modèle français de direction de la guerre» другим европейским моделям (монархам-полководцам и «un modèle polysynodique»), подчеркивая первенство Франции в этом направлении: остальные-то страны пришли к этой системе только в 19 и даже 20 вв (см. заключение к книге Les grands generaux de Louis XIV).

К периоду между Мальплаке и Дененом относится одна щекотливая ситуация, в которую героя Франции завел его острый язык и о коей счел своим долгом донести нам Сен-Симон. Из-за своего ранения Виллар был вынужден сидеть на лошади на женский манер, свесив обе ноги на шее животного. Однажды он прилюдно пожаловался на это свое невольное уподобление женщинам, приведя в качестве примера ездящих верхом дам из свиты жены дофина (и матери будущего короля) – герцогини Бургундской. При этом Виллар имел неосторожность назвать этих дам девицами с низкой социальной ответственностью… Все бы ничего, но в окружении маршала нашелся «доброжелатель», передавший знатным наездницам эти грубые слова. А поскольку наездницы оказались дочерьми герцогини и другими придворными особами, разразился скандал. Последствия его могли быть пагубными: совсем недавно Вандом за свою дерзость в адрес гецогини Бургундской подвергся опале. Но благодаря защите мадам де Ментенон Виллар в который раз отделался испугом. Разумеется, маршал не преминул вычислить "крысу", прилюдно распек и велел арестовать.

«Ce que l’on a fait était certainement tout ce qui pouvait arriver de plus heureux, hors défaire l’armée entière des ennemis...»: Денен, триумф с недельной отсрочкой

Кампания 1712 началась в ожидании худшего: король, напутствуя Виллара перед походом, выразил готовность в случае вражеского наступления на Париж лично отправиться на фронт. Фландрская армия монарха в гости предсказуемо не дождалась: французам в июле удалось договориться с англичанами. Сменщик Мальборо герцог Ормонд прямо писал Виллару, что тому нечего бояться. Стремясь опровергнуть опасения, что он без Мальборо – деньги (голландские) на ветер, принц Евгений осадил очередную крепость – Ле Кенуа. Виллар стоял всего в одном переходе, но сикурса не оказал. 17 июля союзники осадили Ландреси, а английский отряд убрался восвояси.

И теперь Версаль, с учетом изменившихся условий, потребовал от Виллара спасти крепость ценой большого рубилова. На это ушел почти весь июль. Сначала маршала поощрял госсекретарь по ратным делам Вуазен – безрезультатно. Тогда вынужден был обратиться лично король: "Enfin, c’est à vous à déterminer et le temps et le lieu de l’action, et à prendre tous les meilleurs arrangements pour y réussir". Вот он, апофеоз кабинетной стратегии по-французски: Версаль подталкивает, требует, разве что не умоляет своего «генерала вперед» атаковать врага! Однако Виллар казался в тот момент ни «генералом вперед», ни «назад», а, скорее, «ни туда, ни сюда»: его пассивность вызывала удивление и у своих, и у чужих.

Наконец, в конце июля он решился «risquer l’événement d’un combat», только вместо большого «регулярного» сражения близ Ландреси выбирает менее рисковый вариант – атаку по коммуникациям армии Евгения. Но, как ни крути, стратегия «непрямого действия» всяко лучше прямого бездействия, так что воодушевленное французское войско в ночь на 24 июля двинулось из района Ландреси к Денену...

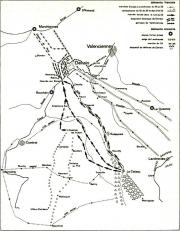

Идея «projet de Denain», как называл его Виллар, была выдвинута еще в конце мая Ле Февр д Орвалем, местным юристом и тайным осведомителем Вуазена. Именно он первым предложил отрезать войско Эжена от его баз в Дуэ и Маршьенне путем наступления в междуречье Скарпы и Шельды. Смысл в том, что союзная армия использовала Шельду для снабжения, но поскольку расположенные на этой реке Конде и Валансьенн оставались в руках французов, приходилось сворачивать в ее приток Скарпу с уже захваченными союзниками Дуэ и Маршьенном. Вместо того, чтобы взять Конде и Валансьенн и разблокировать путь по Шельде, принц отклонился сильно в сторону для осады Ландреси. Теперь его коммуникации с базами на Скарпе стали проходить в опасной близости от линии французских войск, стоявших за рекой Сансэ. Несмотря на все бездействие Виллара, Евгений счел за благо провести работы по прикрытию своих коммуникаций – «дороги на Париж». План д Орваля отрезал союзное войско от его баз на Скарпе и принуждал к отступлению куда подальше, в район Монса.

…Ночной марш французской армии к Денену едва не был сорван колебаниями главкома. Маршал Монтескью, зам Виллара, вспоминал, что его шеф дважды порывался отказаться от всей затеи, но был отговорен. Как оказалсь, вовсе не окончательно.

Французы переходили Шельду и готовились ударить по Денену; одновременно из Валансьенна сделал вылазку французский гарнизон под началом Тэнгри. Оперативно прибывший к месту событий принц Евгений решил, что все это очередная гасконнада Виллара по отвлечению внимания от Ландреси и отправился завтракать. После приема пищи принц все же вернулся, чтобы дать распоряжения по отражению французской атаки. При этом часть батальонов была выдвинута им против французского отряда из Валансьенна. Это движение было истолковано Вилларом как прелюдия большой атаки противника – он счел, что Евгений уже подтянул к Денену крупные силы. Усё пропало!

Маршал тут же приказал остановить переправу войск через реку и готовящуюся атаку Денена, солдатам следовало начать рыть окопы и т.д. Если бы в это время он получил еще и свежее письмо от Вуазена, взывавшего на сей раз к осторожности, триумфа при Денене точно бы не состоялось. На счастье Франции, письмо придет позже, а Монтескью, а также двум другим генералам, удастся ободрить колеблющегося главкома. «В случае неудачи Виллар всегда мог сказать, что его заставили принять решение, которое он не одобряет, и это, казалось, развеивало его страхи» (Лезаж).

Наступление возобновилось, Монтескью построил пехоту в колонны, и французы с боем взяли дененский лагерь противника. Евгений собирал войска для контратаки, когда увидел, что войска Тэнгри из Валансьенна заняли мост у него на фланге. Принц приказал выбить их, но дело затянулось до вечера. В итоге Тэнгри отошел, а принц отказался от атаки Денена.

Так и закончился этот маневр-бой Виллара, автором идеи которого был д Орваль, душой-двигателем Монтескью, а Тэнгри – тем, кто принял на себя главный удар имперцев (кстати, когда король позже спросит о роли Тэнгри, Виллар ответит, что тот не участвовал в деле…). Курьез в том, что вечером победного дня никто во фр. армии не ощущал себя участником эпичного побоища, спасшего Францию. Даже Виллар в письмах Вуазену и королю вместо раздувания своего успеха скорее оправдывался за содеянное, подчеркивая небольшой масштаб боя, а значит, и минимальность допущенного риска. Главной целью по-прежнему оставалось снятие осады с Ландреси, чего достигнуто не было.

Король предложил маршалу дать новый бой, но следовало еще чуть подождать – Денен оказался викторией замедленного действия. Прошла целая неделя, прежде чем перебои со снабжением и внутренние разногласия союзного войска дали о себе знать в полной мере. 2 августа Евгений все-таки был вынужден снять осаду с Ландреси. Только тогда во Франции велено петь Тэ Дэум.

После победы по традиции разгорелась борьба за ее отцовство. Логично, что враждебная Виллару традиция подчеркивала огромную роль Монтескью. Когда Виллар случайно узнал, что Вуазен назвал его победителем «в союзе с маршалом Монтескью», он был, мягко говоря, недоволен. У Франции может быть только один спаситель, два – это перебор. История, в конечном счете, встала на сторону Виллара. Многие ли ныне знают о роли Монтескью при Денене, не говоря уже про Тэнгри и д Орваля? То-то и оно. Виллар свое сражение за историческую память однозначно выиграл. Отныне он не просто лучший нападающий Франции, он – ее непризнанный «реставратор»: «Si le maréchal de Villars avait eu cette faveur populaire qu’ont eu quelques autres généraux, on l’eût appelle à haute voix le restaurateur de la France» (Вольтер).

«Villars n’était pas un bon diplomate»: завершение войны

Кампанию Виллара в 1713 его биограф Зигле назвал самой блестящей. Пфальц снова познал «скромность» французских контрибуций, и Ландау – крепость, занятая имперцами еще в начале войны и с тех пор свисавшая с севера дамокловым мечом над Эльзасом – была взята, а принц Евгений не помог. Виллар, кстати, по этому случаю раздал раненым из личных средств целых 20000 ₺. Теперь он обратился за Рейн и осадил Фрайбург, под стенами которого он уже бился 35 лет назад и комендантом коего был 20 лет назад. С определенного момента этот город стал фартовым для французских маршалов, ибо победа при нем или взятие давали право в дальнейшем домогаться титула главного маршала лагерей и армий (как это было с Тюренном и Креки). Виллар застрял под Фрайбургом почти на 2 месяца; Эль Аж подчеркивает кровопролитность осады и упрямство маршала, выраженное в повторяющихся штурмах. В итоге город сдался, а принц Евгений не помог.

Однако встрече Евгения с Вилларом в том году все же суждено было состояться, только уже за дипломатическим столом: их обоих уполномочили договориться о мире. Встреча состоялась 26 ноября в Раштадте, в замке, где ранее жил Людвиг Баденский. Луи-Эктор прибыл туда первым, Эжен задержался на 30 минут (в пробке?). Принцу пришлось взобраться по ступенькам лестницы навстречу герцогу – рана при Мальплаке не позволила Виллару спуститься. Они обнялись и вскоре приступили к переговорам.

Процесс затянулся на несколько месяцев, благо, Евгений и Виллар не скучали – вместе обедали, перекидывались в пикет и в брелан, причем выигрывал принц. Евгений явно переигрывал оппонента не только в картишки, на и как переговорщик – Виллар, несмотря на свой посольский опыт, «не был хорошим дипломатом» (Эль Аж). Кроме того, маршал сам признавал, что принц демонстрирует лучшую осведомленность в делах, чем он. Переговоры были полны драматизма и подчас оказывались на грани срыва, в какой-то момент Евгений даже начал сбор армии и подготовку к кампании 1714.

Общими усилиями к середине января 1714 ЕС и Виллар все же составили проект договора. Наконец, в начале марта «дрожащей рукой и со слезами на глазах, Виллар ставит свою подпись внизу договора» (Зигле). Осенью того же года состоится новая встреча полководцев в Бадене – ибо не для того Европа воевала 13 лет, чтобы все решить в одном мирном договоре…

От «l’homme le plus populaire du royaume» до «la vieille icône louis-quatorzienne»: мирный период 1715-1733

Виллар, главный герой последних кампаний, спешил воспользоваться плодами своей славы. Франсуа Зигле называет его самым популярным на тот момент человеком во Франции. И халява ему перла: маршал получил знаменитый орден от испанского короля, хоть и не дрался непосредственно за Испанию; избрался в Академию, хотя не сочинил ничего, кроме разве что реляций – видимо, прошел как баснописец. Но когда он в очередной раз покусился на меч коннетабля, то получил отказ.

После смерти Людовика 14 маршал вошел в регентский совет. Регент назначил его президентом Военного совета. Виллара можно назвать военным министром, потому что этот орган был задуман как замена прежним ведомствам и соответствующему секретариату. Впрочем, маршал быстро разочаровался коллегиальной практике: «В начале эти советы действительно были советами. Некоторое время спустя они только выглядели так, и, наконец, не было ничего, кроме как услышать чтение газеты». Он лоббировал и рекламировал гренадеров в пехоте, выступал против безоглядной демобилизации, в целях ремонта кавалерии хотел предоставить частным лицам свободу владеть кобылами и жеребцами(?), советовал поддержать Испанию. С Филиппом Орлеанским Виллар в целом не сработался.

В 1716 он наконец выбрался в Прованс, назначенный ему в управление еще со времен дененских и покоренья Бушена. Здесь он начал строить канал к реке Роне и боролся с чумой, посадив целый город на самоизоляцию. Здесь же вновь дал повод сложению легенд о его скупости и сребролюбии. Увы, жадность Виллара стала известна не меньше его отваги и успешно конкурировала с ней за первое место в памяти людской. Так, Вернет, вспоминая про Суворова, отмечал, что тот «слушал с приметным удовольствием всегда анекдоты о маршале Вилларе, и когда я порицал его скупость, сравнивая ее с бескорыстием Вандома, и расточительность лорда Петерборуга с лишнею бережливостью Мальборуга, тогда Суворов, улыбаясь, сказал: «Скупость не похвальна и не приличествует характеру героя, правда твоя, Ф. И.; но Виллар и Мальборуг были славные воины!» (Рассказы старого воина о Суворове. IV. Выписка из статьи Ф.И. Вернета, напечатанной в Вестнике 181_ года). Вернет имел в виду широко известный анекдот про Виллара на посту управителя Прованса, где он сменил Вандома. В свое время Вандом отклонил денежное подношение в 1000 ₺ от магистратов тамошнего парламента. Магистраты не преминули напомнить об этом новому губернатору, надеясь, что и он, в подражанье предшественнику, великодушно откажется от бабла. Наивные люди… Виллар забрал денежки со словами: «Мсье Вандом был неподражаемым человеком!»

Так и свидевшись в свое время с Карлом 12, лучшему бомбардиру Франции посчастливилось встретиться с бывшим капитаном бомбардиров и лучшим полководцем Сев. войны – Петр, как известно, нанес визит во Францию в 1717. Виллар был представлен царю среди прочих воевод во дворце Ледигьер. Эта первая встреча была «омрачена воспоминаниями царя о недружественных дипломатических демаршах Виллара в отношении России. До царя дошли сведения, что при заключении Раштадтского… договора …, французский маршал «двор цесарский приводил к тому, чтоб обще с королем его старание имел о восстановлении короля шведского во владении возвращенных и завоеванных его земель. И чтоб все те полученныя провинции принудить его царское величество ему шведу возвратить». Однако дальнейшее личное общение с маршалом Вилларом принесло царю явное удовлетворение» (Мезин С.А. Пётр I во Франции. 2015). Виллар имел честь сопровождать царя при посещении оным Лувра и Дома Инвалидов. В первом случае маршал выступил в качестве военного гида, во втором – подарил книгу «Общее описание королевского Дома Инвалидов». Наконец, вершина почета - «вечером 17 июня царь ужинал у маршала Виллара в его дворце на улице Гренель» (Мезин С.А.). Успел ли маршал рассказать почетному гостю обо всех своих подвигах – вопрос риторический.

Общение с великим Петром должно было произвести на Виллара соответствующее впечатление, наверное, поэтому он «сменит обувь» и, отбросив враждебность к России времен Раштадта, будет рекомендовать регенту Филиппу искать в лице царя союзника Франции.

Со временем влияние Виллара падало. Смерть мадам де Ментенон лишила его покровительницы, а предполагаемая готовность участвовать в заговоре против регента породила даже слухи о его готовящемся аресте. Обошлось, но отныне «Villars ne pesait plus dans la direction des affaires militaires» (Эль Аж). Финансовое положение тоже ухудшилось. Тут еще обнаружилось, что сын у Виллара нетрадиционной ориентации. Неизвестно, правда, опечалило ли это отца, про которого тоже в свое время ходили некоторые слухи…

На коронации Людовика XV Виллар, исполняя обязанности старшины маршалов, (исполняющего, в свою очередь, обязанности давно упраздненного коннетабля), нес коронационный меч. Самым старшим среди маршалов (дуайеном) был на тот момент Вилльруа, но отсутствовал по уважительной причине – опала и арест. Новый король даже внушил меченосцу напрасные надежды, назвав его «господином коннетаблем». Увы, юный монарх, видимо, изволил шутить.

Виллар удаляется в свой замок Во, пишет мемуары, периодически принимает Вольтера, который начинает ухлестывать за его супругой, и некоторых других прозаиков.

На портретах, висевших в замке маршала, гости могли узреть несколько его современников. И если наличие портретов Буффлера и шведского короля Карла №12 понятно, то полотна с противниками, включая Мальборо и Ойгеном, кажутся сюрпризом. К чему такая честь тем, кто победил его при Мальплаке (пусть у одного из них маршал потом взял реванш)? Учтем, что во вселенной Виллара рубилово 1709 не являлось ЕГО поражением: Мальплаке проиграл Буффлер (см. выше). Стало быть, маршал просто относился с уважением к своим великим противникам (кстати, есть ли информация, что на стенах Бленхаймского дворца или Бельведера висели портреты Виллара?).

Также в замке красовался портрет… Оливера Кромвеля. Наш Эль Аж удивляется: чем же мог лорд-протектор так заинтересовать маршала? Кто знает, возможно, Виллар увидел в нем коллегу по цеху и ценил ратный гений. Странным в таком случае назовем мы отсутствие портрета Петра 1, благо что маршал имел великую честь лично общаться с ним…

«Maîtriser son histoire» и «faire le gascon»: Мемуары и картины

Естественно, человек столь ревностный к своей славе, не просто любящий «faire le gascon», но и жаждущий, как выразился Эль Аж, «maîtriser son histoire» на манер Наполеона, был просто обязан оставить мемуары. «От описания некоторых его подвигов до того несет фальшью, что испытываешь негодование, — и оттого что человек так нагло превозносит самого себя, и оттого что сей самозваный герой смеет надеяться при помощи столь грубой лжи одурачить людей…» - бушевал Сен-Симон, обличая заодно «тщеславное желание Виллара неизменно выглядеть героем в глазах потомков, пусть даже ценой лжи и клеветы, из коих соткан роман его мемуаров». Действительно, многое из описанного в мемуарах следует делить на 2, если не на 100, а кое-что и на плюс бесконечность.

«Мемуары» Виллара его наследники поспешили опубликовать вскоре после смерти – первый том вышел в конце 1734. Он охватывал события от рождения героя до 1700 г., т.е. период, когда Виллар еще не вышел (или только что вышел) на большую авансцену. Дальше шел период войны за Испанское, и тут семья покойного мемуариста столкнулась с заминкой: многие очевидцы тех событий все еще здравствовали, поэтому публикация вилларовых приключений могла спровоцировать в равной степени и соответствующее опровержение, и смех, и скандал. Тогда на помощь был призван аббат Маргон: следующие два тома «Мемуаров» он взял не из оригинальной рукописи, а скомпилировал из газет и прочих архинадежных источников.

В 1784 Анкетиль опубликовал мемуары Виллара по приказу военного-морского министра. Он обработал 142 тетради мемуаров в пол-листа, 213 отдельных листов того же формата, 14 томов писем. Жаль только, что он, по моде того времени, «беллетризировал» издание, например, ввел цитаты из писем как прямую речь и т.д. Публикация полного и строго аутентичного текста по-прежнему ждала своего часа.

В серии «Коллекции мемауров…» (1828) этого снова не случилось: первый том вилларовых воспоминаний был взят из голландского трехтомного издания Маргона как оригинальный текст; остальные попросту воспроизведены по Анкетилю. И лишь в 1884, через полтораста лет после смерти маршала, наконец-то появилось издание его мемуаров полностью на основе оригинальных записей!

Пропаганду своих подвигов Виллар не ограничивал письмами и мемуарами. Он заказал себе целую серию картин о битвах, в число которых не постеснялся включить Мальплаке (где он «недопобедил» - см. выше), Мохач, Кокесберг, Сенеф (где он, мягко говоря, играл роль второго плана) и т.д.; также вниманию гостей замка Во предлагались и карты сражений. Впрочем, маршал здраво рассудил, что пиар не сводится к одним лишь баталиям, поэтому заказал и другие свои успехи, например оборона против Мальборо в 1705, конгресс в Раштадте и т.д. Как отмечал Бертран Фонк (Peindre la guerre, 1 6 8 8 - 1 7 1 5), средь полководцев Франции, вынося за скобки Конде и королей, только Виллар отметился подобной галереей.

«ТРАКТАТ О ПОЛЕВОЙ ВОЙНЕ»и «ЗАПИСКА О КАВАЛЕРИИ»

Оставил ли Виллар после себя работы по части военной теории? До недавнего времени считалось, что да. Во французской Национальной библиотеке валяется рукопись «Трактат о полевой войне», чьим автором наш герой почти 300 лет признавался на основании… одной-единственной подписи к ней. Надо сказать, трактат не лишен скандального колорита: например, живо критикуется институт инспекторов, которые подрывают авторитет полковника, выдвигается требование «laisser les colonels inspecteurs de leur régiment». «Если младший офицер достаточно счастлив, чтобы иметь защиту своего инспектора, он смотрит на своего полковника как на пустое место». Сам Виллар прослужил полковником достаточно долго, так что теоретически мог настрадаться от инспекторов. Еще более смелая мысль – в болезненном вопросе о соотношении заслуг и происхождения при продвижении в чинах. Автор стремился уравнять шансы «officiers de fortune» с господами знатного происхождения; имеющего заслуги офицера с тем «офицером, который […] за несколько лет службы не поучаствовал ни в одной сшибке». Дело даже дошло до предложения "обращаться до определённого момента в продвижении [в чинах] с великим сеньором как к солдатом удачи ". Все это тоже вполне могло исходить из уст Виллара, пусть сам он и не был «officier de fortune» (а был, скорее, maréchal de fortune).

Наш Эль Аж на момент написания биографии Виллара признавал его авторство (с. 38, 128), и только потом он, наконец, обратил внимание на скупые данные автора трактата о себе (см. статью Эль Ажа «Qui est l'auteur du Traité de la guerre ... conservé à la Bibliothèque Nationale de France?»; никто больше за 300 лет это сделать не удосужился). Автор трактата утверждал, что служил в жандармерии и бился при Стеенкерке, чего с Вилларом никак не случалось. К тому же обнаружилось, что и подпись «Луи Эктор де Виллар» была добавлена к рукописи позже… Авторство Виллара отпало, и Эль Аж разыскал подходящего по критериям автора – им оказался маркиз Ильер, дослужившийся до лагерного маршала.

Вот так Эль Аж выступил в роли «злого гения» Виллара - не только развенчал мифы вокруг его биографии, но и «лишил» лавров военного теоретика. Случаи подобного ошибочного приписывания великим военачальникам военно-теоретических работ не редки – подобное мы уже видели в отношении Фарнезе (см. «Испанский Александр») и – возможно – Тюренна ( «Записки о войне», см. Тюренн в роли Вобана).

Впрочем, сохранилась еще одна рукопись Виллара, о которой не соизволил упомянуть Эль Аж – «Записка о кавалерии». Судя по дате, ее появление было обусловлено начавшейся войной за Испанское наследство (см. Drévillon. L'impôt du sang). В ней Виллар, с высоты своего тридцатилетнего опыта кавалериста, дает советы, как лучше воевать этому роду войск. Например, он поднимает вопрос о том, следует ли всаднику стрелять перед тем, как врубиться в неприятеля. Нетрудно догадаться, какого мнения придерживался автор по данной проблеме…

"Si on veut la guerre, il ne faut pas la faire à demi": Итальянский последний поход

Если б среди маршалов Людовика в 1714 нашелся свой проницательный Фош, то, ознакомившись с условиями Раштадтского мира, он воскликнул бы, что это не мир, а лишь перемирие на 20 лет. Как это случится и через 2 века, новая крупная европейская разборка началась с борьбы за Польшу.

После смерти Августа II освободилась вакансия короля всея Речи Посполитой, и топ-державы поспешили выдвинуть своих соискателей. В воздухе запахло большой дракой, по которой Европа явно соскучилась, поэтому Виллар, несмотря на свой возраст, был призван в качестве военного эксперта. Он поддержал кандидатуру Станислава Лещинского, тестя Людовика XV. Кардинал Флери, первый министр Франции, спросил его мнение о ведении войны на 2 фронтах - Рейне и Италии - и получил ответ:

- Si on veut la guerre, il ne faut pas la faire à demi.

Виллар предлагал решительные действия, в частности – захватить Люксембург, не медлить с завоеванием Милана. Но кардинал желал как раз «полувойну» и ему не был нужен чересчур активный маршал, трудный в управлении. Поэтому на главный – германский – фронт отправился маршал Бервик – полководец более широкого диапазона, умевший воевать и в полную силу, и на 0,5.

Виллара же кинули в Италию. Он бывал там в 1696 и 1701, затем дважды отнекивался, но от судьбы не уйдешь. По случаю нового назначения он еще раз испросил меч коннетабля, а получил лишь частичную компенсацию в виде главного маршала лагерей и армий короля. Только теперь, в отличие от патентов Тюренна и Ледигьера, в полномочиях Виллара было четко прописано право командовать маршалами Франции. Одно должно было огорчить Виллара – в Италии других маршалов, кроме него, не нашлось.

Виллар тронулся в путь в конце октября, в пору, когда военные действия обычно заканчивались. Долгий переход в такой сезон, тем паче через Альпы, дорого обошелся здоровью маршала… В Италии ему пришлось иметь дело с союзником Франции сардинским королем Карлом Эммануилом – говорят, что на встречу с ним в Турине Виллар явился уже под властью Бахуса и упал на пол. «Он был тенью самого себя, погруженный в удовольствия, которые он, конечно, всегда любил, но которые, учитывая обстоятельства, отражали усталость, если не старость» (Эль Аж).

Виллар начал кампанию без раскачки (ибо не было времени), прямо в ноябре: первая вражеская крепость была осаждена всего через 5 дней после прибытия главного маршала в Турин, а к началу декабря взяты Пиццигеттоне и Кремона. Затем осаждена цитадель Милана – она сдалась 30 декабря в качестве новогоднего подарка. Виллар рвался дальше, к Мантуе, но был сдержан Карлом Эммануилом и Флери. Ему было запрещено переходить Минчо.

Здоровье его постепенно ухудшалось, трения с союзником росли, и он стал просить отставки. В мае 1734 произошла стычка у Мартинара, распиаренная аббатом Маргоном, когда Виллар «удивил» вражескую партию из 300 человек, вынув шпагу и лично возглавив своих драгун в возрасте 81 года (сразу вспоминается «Смотрите, как умеет бить врага ваш старый фельдмаршал!» из фильма В.И. Пудовкина). Неумолимый Эль Аж разрушает и эту легенду: других свидетельств, кроме Маргона, об этой успешной атаке нет, наоборот, один источник сообщает, что Виллар упал в обморок и вместе с королем Сардинии чудом избежал плена…

В конце мая Виллар получил наконец разрешение покинуть Италию. По пути домой он ушел из жизни 17 июня 1734 года в Турине.

Принц Евгений Савойский, узнав о его смерти, сказал: «Франция только что понесла убытки, которые она не исправит в течение длительного времени»

Примечания

[1] Каррэ Анри. Маршал Виллар, воевода и дипломат. [Предисловие маршала Петэна] 1936; Руа Ж.-Ж.-Э. История маршала де Виллар. 1857; Зигле Франсуа. Виллар, центурион Луи XIV (1996); Жиро Ш.-Ж.-Б. Маршал Виллар и его время 1881; Эль Аж. Маршал Виллар. 2012.

В России по-прежнему не написано полноценной биографии маршала. Виллар удостоился 40+ страниц в книге Ивониных «Полководцы-миротворцы? (Евгений Савойский и Клод-Луи Виллар)» (большая часть там – про Эжена). Затем Ивонина в союзе с Беспаловым выпустила книгу «Спаситель Франции. Главный маршал лагерей и армий короля герцог Клод Луи Гектор де Виллар (1653-1734 гг.)». Качество сих творений позволяет нам утверждать, что в России скорее нет биографии Виллара, чем она есть…

[2] Правда, должность (не чин) генерал-полковника, изначально с большими полномочиями, была обесценена Людовиком (жертвой этого безобразия стал Тюренн). Подробнее см. Drévillon. L'impôt du sang.

[3] «Гибнут только в обороне» - в нашей литературе любят цитировать этот безапелляционный лозунг Виллара. Он приписывался маршалу начиная с военной энциклопедии Сытина, откуда благополучно перекочевал и в советские энциклопедии.

«В начале кампании 1709 г. Виллар был назначен главнокомандующим Северной французской армией. Его девиз "Гибнут только в обороне" был известен всем в Европе» - уверенно пишет Ивонина в статье о битве при Мальплаке. Указания на источник, разумеется, нет – доктору наук не пристало ссылаться на старые энциклопедии, поэтому пускай читатели поверят на слово. Только откуда вдруг у Людмилы Ивановны уверенность, что эта фраза была произнесена до 1709 г. и что ее знала вся Европа? Виллар мог сказать это после Мальплаке, исходя как раз из опыта этой битвы… А может, он произнес эти слова… прямо накануне Мальплаке? Это было бы гениально. Представим, как его вопрошают: «Товарищ маршал, какие будут распоряжения для битвы?», а он в ответ: «Возводите защитные укрепления… Гибнут только в обороне!»

В письмах и мемуарах Виллар частенько проводил мысль в пользу наступления. Всегда очень важен контекст, и вот как одна из таких фраз звучит в оригинале (из письма 1734):

«Pour une bataille, je pourrais la gagner encore ; mais pour une guerre défensive, guerre de pelles et de pioches, comme disent les généraux piémontais, j’y périrais et y servirais bien mal, quand même j’en aurais la force...». Речь идет о том, что для оборонительной, в первую очередь, осадной войны, где нет полевых баталий, Виллар считал себя малопригодным командиром. Это высказывание, сделанное в конкретной обстановке 1734 и в свой собственный адрес, было переведено и искажено в отечественной литературе в виде категорично-универсального тезиса «гибнут только в обороне». Стало быть, в 1709 Европа еще не имела чести узнать девиз Виллара, озвученный четверть века спустя, и Ивонина ошиблась, в очередной раз дав волю воображению там, где требовалась документально-фактологическая точность историка.

Виллар и вправду постоянно подчеркивал опасность отдавать инициативу сопернику и оказаться атакованным. Так, пережив на сильной оборонительной позиции пришествие Мальборо в июне 1705, он спустя 2 месяца заметил Шамийяру: «Monsieur, contez qu'il est très dangereux pour les François d'estre attaquez, mesme dans un bon poste...». Виллар утверждал, что французы созданы для наступления на врага. В кампании 1709 он был вынужден скорректировать свои принципы…

@темы: маршалы Франции, Виллар

ALESSANDRO, che fe suo nome eterno

Col bellicoso folgorante acciaro,

A cui s'opposer collegati invano

Di piu Province gli orgogliosi sdegni

Carlo Innocenzo FRUGONI

читать дальше

В велеречивых стихах по случаю женитьбы в 1728 Антонио Фарнезе, герцога Пармского, поэт Карло Фругони почти каждое упоминание о его великом предке - Алессандро – заботливо сопровождал прозвищем «Молния войны». Сей лестный и почетный титул тот снискал после(?) знаменитой битвы при Жамблу. Как оказалось, «Молнией войны» Алессандро звался не на правах единоличного собственника: известно, что точно так же был наречен и его старший современник – Санчо Давила-и-Баса, воевавший под командой Альбы (см. книгу «El rayo de la guerra: hechos de Sancho Davila…». 1713). Выходит, что у испанцев во Фландрии оказалось сразу две молнии! Впрочем, голландцам повезло больше – у них были качественные громоотводы и заземлители в лице Оранских.

АЛЕКСАНДР: БЕЗ ДАРИЯ, НО С ФИЛИППОМ

Итак, герой очередного обзора из серии ВИП – про великих испанских полководцев – Алессандро Фарнезе, он же Алехандро Фарнесио, отвоеватель и собиратель земель нидерландских, повоеватель французских, или, как он представлен в одной книге 1619, «rayo de la guerra, libertador, conquistador y defensor, y Gouernador en los estados de Flandes». Человек, на чьей могиле надпись еще короче, чем в случае с А.В. Суворовым: «ALEXANDER».

Естественно, военачальник с таким именем не мог не удостоиться сравнения со своим великим тезкой из Македонии. Так, на одной из гравюр АФ был изображен с молнией в руках вместо привычного командирского жезла (Diane H. Bodart. Les visages d’Alexandre Farnèse, de l’héritier du duché de Parme au défenseur de la foi). Молния – это и отсылка к прозвищу, и подражание одному из изображений Александра Македонского. В своем произведении «El asalto de Mastrique por el príncipe de Parma» Лопе де Вега вложил в уста одного героя следующую безапелляционную оценку: «…Alejandro Farnesio, cuyos hechos oscurecen las glorias de Alejandro». Хорошо, что аналогии не распространились на других действующих лиц, что неминуемо привело бы к оскорблению Филиппа Второго сравнением с Филиппом Вторым (отцом для АФ он являлся, правда, в чисто политическом смысле – так сказать, король-батюшка), поиску Спитамена в Вильгельме Оранском, а Пора, надо полагать, в Генрихе 4… Кто ж тогда Дарий? Пармскому Македонскому решительно не доставало такого характерного антагониста.

«EL MEJOR GENERAL AL SERVICIO DE FELIPE II Y DE LA EUROPA DE SU TIEMPO»

А поводом обратиться к личности сего выдающегося терцеводца стал выход очередной его биографии – Luis de Carlos Bertrán «ALEXANDER: LA EXTRAORDINARIA HISTORIA DE ALEJANDRO FARNESIO». Напомним, что об АФ уже написано несколько биографий, в т.ч. за авторством итальянцев Феа (из числа более подробных) и Пьетромарки (из числа более современных), испанца Рувио, а самое главное, фундаментально-монументальный пятитомник на французском от бельгийца Леона ван дер Эссена, где одной только осаде Антверпена уделен целый том – «Alexandre Farnese, prince de Parme, gouverneur général des Pays Bas (1545-1592)».

И к вот такой компании решил примкнуть не профессиональный историк, а юрист Луис де Карлос Бертран. Впрочем, после того, как один испанский дипломат (Альби де ла Куэста) написал бестселлер по терциям, другой (Бенавидес) – про Спинолу, а инженер на пару с военным – самую подробную книгу про Рокруа (Мирекки и Палау), нечего удивляться тому, как сильно исторический «нонфикшн» в Испании нынче завязан на таких энтузиастах-любителях. Бертран, если верить предисловию, специализируется на праве фондового рынка, корпоративном праве и управлении, слияниях и поглощениях и банковском праве. Сие обстоятельство во всей красе проявляется, например, при правовом анализе автором шансов различных кандидатов (среди коих числился и АФ) на португальский престол в 1580.

Сама книга поделена просто: половина потрачена на собственно жизнеописание герцога, половина – на примечания. Картами и иллюстрациями не обделена, за что честь и хвала издательству.

Прочитав эпопею ван дер Эссена, Луис де Карлос был очарован Алессандро, познакомился с видным историком Ривотом и по блату проник в архив Симанкаса для написания биографии. Он сразу сознается: для него АФ – «una figura de primer orden que había heredado de sus ilustres antepasados grandes cualidades personales y militares». В его картине мира это лучший воевода Филиппа 2 (в пролете остаются Альба, дон Хуан и др.) и тогдашней Европы (здесь Бертран почему-то проигнорировал Дмитрия Ивановича Хворостинина и Михаила Ивановича Воротынского). «Gran estratega», АФ также был искусным дипломатом и переговорщиком…

Целая глава в книге Луиса отдана жизни ближайших предков героя. А предки были серьезными фигурами: дед – император Карл 5, прадед – римский папа. Мать АФ, Маргарита, признанная дочь Карла от служанки, была выдана отцом за «простого» Оттавио Фарнезе, который вступил в нелегкую борьбу за признание за собой перепавшего ему от отца герцогства Парма и Пьяченца (и в итоге добился своего).

АФ родился в Риме, рос в Парме, далее судьба его помотала: Брюссель и встреча с королем, визит в Англию (Альбион, видимо, настолько впечатлил АФ, что тот через 30 лет решил туда вернуться), обучение в Алькале, что в Испании, вместе со своим родственником доном Хуаном (бастард Карла 5, единокровный брат матери АФ Маргариты) и царевичем Карлосом. «Sin duda, su estancia en Bruselas y su visita a Inglaterra fueron fundamentales en la formación del joven príncipe». Придворная жизнь в Испании затянулась на несколько лет, и «entre 1562 y 1565… Alejandro… se convirtió en una de las estrellas de la corte». Он жил на широкую ногу, настолько широкую, что родители попросили его умерить расточительство и жить на узкую.

Царь Филипп поспешил подобрать АФ жену – и выбор пал на португальскую принцессу Марию. АФ был не в восторге от суженой, ибо она была старше на 7 лет, но «относился к ней с уважением». Жаль, правда, это уважение не распространялось на его «correrías nocturnas y galanteos con las jóvenes damas parmesanas », что вызывало ревность у супруги.

«NO PODÍA LLENAR EL CARGO DE CAPITÁN QUIEN VALEROSAMENTE NO HUBIESE HECHO PRIMERO OFICIO DE SOLDADO»